"La performance et la barbarie sont si étroitement mêlés dans la culture que seule une ascèse barbare à l’encontre de la culture et de ses matrices permet d’entrevoir l’autre face du monde. "

Inakomyliachtchi

Inakomyliachtchi

"L’esthétique – comme dimension du symbolique devenue à la fois arme et théâtre de la guerre économique – substitue le conditionnement des hypermasses à l’expérience sensible des individus psychiques ou sociaux. L’hypersynchronisation conduit à la perte d’individuation par l’homogénéisation des passés individuels, en ruinant le narcissisme primordial et le processus d’individuation psychique et collective : ce qui permettait la distinction du je et du nous, désormais confondus dans l’infirmité symbolique d’un on amorphe."

Bernard Stiegler

Bernard Stiegler

"Maintenant l’homme normal sait que sa conscience devait s’ouvrir à ce qui l’avait le plus violemment révolté :

ce qui, le plus violemment, nous révolte, est en nous."

Georges Bataille

ce qui, le plus violemment, nous révolte, est en nous."

Georges Bataille

« Partout où règne le spectacle, les seules forces organisées sont celles qui veulent le spectacle. Aucune ne peut donc plus être ennemie de ce qui existe, ni transgresser l’omerta qui concerne tout. »

Guy DEBORD

Guy DEBORD

«Est-ce que la proposition honnête et modeste d’étrangler le dernier jésuite avec les boyaux du dernier janséniste ne pourrait amener les choses à quelque conciliation ?»

Lettre du curé Jean Meslier à Claude-Adrien Helvétius, 11 mai 1671.

« Nous supposons également que l’art ne peut pas être compris au travers de l’intellect, mais qu’il est ressenti au travers d’une émotion présentant quelque analogie avec la foi religieuse ou l’attraction sexuelle – un écho esthétique. Le goût donne un sentiment sensuel, pas une émotion esthétique. Le goût présuppose un spectateur autoritaire qui impose ce qu’il aime ou ce qu’il n’aime pas, et traduit en « beau » et « laid » ce qu’il ressent comme plaisant ou déplaisant. De manière complètement différente, la « victime » de l’écho esthétique est dans une position comparable à celle d’un homme amoureux, ou d’un croyant, qui rejette spontanément les exigences de son ego et qui, désormais sans appui, se soumet à une contrainte agréable et mystérieuse. En exerçant son goût, il adopte une attitude d’autorité ; alors que touché par la révélation esthétique, le même homme, sur un mode quasi extatique, devient réceptif et humble. »

Marcel DUCHAMP

Lettre du curé Jean Meslier à Claude-Adrien Helvétius, 11 mai 1671.

« Nous supposons également que l’art ne peut pas être compris au travers de l’intellect, mais qu’il est ressenti au travers d’une émotion présentant quelque analogie avec la foi religieuse ou l’attraction sexuelle – un écho esthétique. Le goût donne un sentiment sensuel, pas une émotion esthétique. Le goût présuppose un spectateur autoritaire qui impose ce qu’il aime ou ce qu’il n’aime pas, et traduit en « beau » et « laid » ce qu’il ressent comme plaisant ou déplaisant. De manière complètement différente, la « victime » de l’écho esthétique est dans une position comparable à celle d’un homme amoureux, ou d’un croyant, qui rejette spontanément les exigences de son ego et qui, désormais sans appui, se soumet à une contrainte agréable et mystérieuse. En exerçant son goût, il adopte une attitude d’autorité ; alors que touché par la révélation esthétique, le même homme, sur un mode quasi extatique, devient réceptif et humble. »

Marcel DUCHAMP

dimanche 30 octobre 2011

STRANGE ATTRACTORS, C'EST LE CADRE QUI BOUGE (Situation de transhumance)

Libellés :

alchimie,

ATARI TXAKUR,

catharsis,

L'ÂGE DES TEMPÊTES,

l'attention,

l'infra-mince,

PUISSANCE,

SITUATION,

SOMA,

TOXIC,

transhumance

La consummation du religieux

Marcel Gauchet reprend l’expression de « désenchantement du monde », utilisée par Max Weber pour décrire l’élimination du magique dans la construction du Salut, mais ce qu’il désigne par là va au-delà de l’objet désigné par Weber. Pour Marcel Gauchet, le religieux en tant que principe extérieur au social, et qui modèle le social depuis l’extérieur, c’est fini. Et l’originalité de l’Occident aura consisté, précisément, à opérer cette incorporation totale, dans le social, des fonctions traditionnellement allouées au religieux.

Le « désenchantement du monde », version Gauchet, ce n’est donc pas seulement l’élimination du magique dans le religieux, c’est bien encore la disparition du religieux en tant qu’espace collectif structurant et autonome.

Il s’agit donc ici de comprendre pourquoi le christianisme aura été, historiquement, la religion de la sortie de la religion. L’enjeu de cette histoire politique de la religion : comprendre quelles fonctions la religion tenait dans les sociétés traditionnelles, et donc si d’autres moyens permettront de les maintenir.

*

Commençons par résumer « l’histoire politique de la religion », vue par Marcel Gauchet. C’est, après tout, pratiquement devenu un classique – un des très rares grands textes produits par la pensée française de la fin du XX° siècle.

Le fait est que jusqu’ici, le religieux a existé dans toutes les sociétés, à toutes les époques connues. Qu’il ait tenu une fonction dans chaque société, à chaque époque, n’est guère douteux. Une première question est de savoir si cette fonction fut constamment la même, et, dans le cas contraire, comment elle a évolué.

Pour Gauchet, il faut mettre à jour une structure anthropologique sous-jacente dont le religieux fut l’armature visible à un certain stade du développement historique. Cette structure fondamentale, c’est ce qu’il appelle : « L’homme contre lui-même ». Il entend par là la codification par l’homme d’un espace mental organisé autour du refus de la nature (celle du sujet, celle des autres hommes, celle de l’univers), afin de rendre possible un contrepoids salvateur, le « refus du refus » (qui permet d’accepter les autres hommes au nom du refus du sujet auto référant, d’accepter le sujet au nom de son refus, et finalement d’accepter la nature de l’univers au nom du refus général appliqué à la possibilité de la refuser). Le religieux a été, pour Marcel Gauchet, la forme prise, à un certain moment de l’histoire de l’humanité, par une nécessité incontournable induite par la capacité de refus propre à l’esprit humain : l’organisation du refus du refus, de la négation de la négation – bref, du ressort de la pensée même.

Gauchet renverse ici la conception classique, qui voit dans la religion un obstacle à la perspective historique. Faux, dit-il : la religion a eu pour mission de rendre possible l’entrée de l’humanité dans l’histoire, précisément en organisant une entrée « à reculons ». L’humanité ne voulait pas, n’a jamais voulu être historique. L’historicité lui enseigne une mortalité qu’elle redoute, qu’elle abhorre. La religion, en organisant le refus dans l’ordre symbolique, a été la ruse par laquelle l’humanité, tournant le dos à son avenir, pouvait aller vers lui sans le voir. Une méthode de gestion psychologique collective, en somme : en refusant dans l’ordre symbolique, on rend possible l’acceptation muette du mouvement permanent qu’on opère, par ailleurs, dans l’ordre réel, à un rythme si lent qu’on peut maintenir l’illusion d’une relative stabilité.

Sous cet angle, la « progression du religieux » peut être vue comme son oblitération progressive, au fur et à mesure que l’humanité accepte de regarder en face son inscription dans l’histoire, et d’assumer, donc, son refus de la nature. Des religions primitives au christianisme, on assiste ainsi à une lente réappropriation du fondement du religieux par l’homme, jusqu’à ce que « Dieu se fasse homme ».

C’est un long trajet car, au départ, dans la religion primitive, les Dieux sont radicalement étrangers à l’homme. Leur puissance le surpasse infiniment. Les succès humains ne peuvent être dus qu’à la faveur divine, les échecs à la colère (forcément juste) des divinités offensées. Voilà toute la religion primitive. Elle est étroitement associée à un système politique de chefferie, où l’opposition pouvoir-société est neutralisée par l’insignifiance (réelle) du premier, rendue possible par l’insignifiance (volontairement exagérée) de la seconde. La création d’une instance symbolique de régulation au-delà de la compétence humaine a d’abord été, pendant des millénaires, une manière de limiter la compétence des régulateurs humains. Le holisme fondamental des sociétés religieuses, nous dit Gauchet, ne doit pas être vu comme le contraire de notre individualisme, mais comme une autre manière de penser le social : un social qui n’était pas, et n’avait pas besoin d’être, un « social-historique ». C’était un social « non historique », où la Règle était immuable, étrangère au monde humain, impossible à contester.

Cette altérité du fondement de la règle, propre aux religions des sociétés primitives, est, pour Gauchet, « le religieux à l’état pur ». En ce sens, l’émergence progressive des « grandes religions » ne doit pas être pensée comme un approfondissement, un enrichissement du religieux, mais au contraire comme sa déconstruction : plus la religion va entrer dans l’histoire, moins elle sera extérieure au social-historique, et moins, au fond, elle sera religieuse.

Cette remise en cause du religieux s’est faite par étapes.

D’abord, il y eut l’émergence de l’Etat. En créant une instance de régulation mondaine susceptible de se réformer, elle a rendu possible le questionnement de la régulation. Il a donc fallu codifier un processus de mise en mouvement de « l’avant » créateur de règles. Les dieux se sont mis à bouger ; jusque là, ils vivaient hors du temps, et soudain, ils ont été inscrits dans une succession d’évènements. L’intemporel s’est doté de sa temporalité propre. Enjeu : définir, par la mythologie, une grille de cautionnement de la domination politique, ancrée dans un récit fondateur. La hiérarchie des dieux impose la hiérarchie des hommes à travers la subordination des hommes aux dieux, subordination rendue possible par le début de l’effacement de la magie (où le magicien maîtrise les forces surnaturelles) et l’affirmation du cultuel (où le prêtre sert des forces qui le dépassent). Le processus de domination mentale (des prêtres par les dieux, des hommes par les prêtres) devient ainsi l’auxiliaire du processus d’assimilation/englobement par l’Etat, donc de la conquête. Ce processus s’est accompli progressivement, en gros entre -800 et -200, dans toute l’Eurasie.

Le contrecoup de ce mécanisme, inéluctablement, fut le tout début de l’émergence de l’individu. Le pôle étatique définit un universel ; dès lors, le particulier devient pensable non par opposition aux autres particuliers, mais par opposition à l’universel. L’individu commence alors à être perçu comme une intériorité. Et du coup, l’Autre lui-même est perçu dans son intériorité.

D’où, encore, l’invention de l’Outre-Monde. Pour un primitif, le surnaturel fait partie du monde. Il n’existe pas de rupture entre le naturel et le surnaturel, entre l’immanent et le transcendant. Au fond, il n’existe pas d’opposition esprit/matière : tout est esprit, ou tout est matière, ou plutôt tout est esprit-matière, « souffle ».

Et d’où, enfin, le mouvement interne du christianisme occidental.

*

Progressivement, dans le christianisme, la dynamique religieuse se déplace pour s’installer à l’intérieur de l’individu. Le temps collectif étant historique, le temps religieux devient le temps individuel. Ce déplacement de la dynamique religieuse est, pour Gauchet, le mouvement interne spécifique du christianisme occidental.

Les autres mondes sont restés longtemps bloqués au niveau de la religion-Etat, du temps historique religieux ; seul le monde chrétien, surtout occidental, a totalement abandonné le temps collectif à l’Histoire, pour offrir à la religion un terrain de compensation, le temps individuel. Gauchet écrit : « Avec le même substrat théologique qui a porté l’avènement de l’univers capitaliste-rationnel-démocratique, la civilisation chrétienne eût pu rejoindre la torpeur et les lenteurs de l’Orient. Il eût suffi centralement d’une chose pour laquelle toutes les conditions étaient réunies : la re-hiérarchisation du principe dé-hiérarchisant inscrit dans la division christique du divin et de l’humain. »

Il n’en est pas allé ainsi. L’Occident est devenu une exception, et sa dynamique religieuse est allée jusqu’à son terme.

Il en est découlé, dans notre civilisation et au départ seulement dans notre civilisation, un accroissement des ambitions et de l’Histoire, et de la religion.

Jusque là, les deux termes étaient limités l’un par l’autre. De leur séparation découle la disparition de leurs limitations. L’Histoire peut théoriquement se prolonger jusqu’à sa fin. Elle a cessé d’être cyclique. La religion, de son côté, peut poursuivre la réunification de l’Etre à l’intérieur de la conscience humaine.

L’adossement de ces deux termes ouvre la porte à une conception du monde nouvelle, dans laquelle l’homme est son co-rédempteur, à travers la Foi (qui élève son esprit jusqu’à l’intelligence divine) et les œuvres (qui le font participer d’une révélation, à travers l’Histoire). Seul le christianisme, explique Gauchet, a défini cette architecture spécifique – et plus particulièrement le christianisme occidental.

Progressivement, à travers le premier millénaire, d’abord très lentement, le christianisme élabore cette architecture. Avec la réforme grégorienne et, ensuite, l’émergence des Etats français et anglais, l’Occident commence à en déduire des conclusions révolutionnaires mais logiques. Le pouvoir politique et le pouvoir spirituel se distinguent de plus en plus clairement. La grandeur divine accessible par la conscience devient étrangère à la hiérarchie temporelle, elle lui échappe et fonde un ordre autonomisé à l’égard du politique. En retour, le politique se conçoit de plus en plus comme un produit de l’immanence. Le souverain, jadis pont entre le ciel et la terre, devient la personne symbolique d’une souveraineté collective, issue des réalités matérielles et consacrée avant tout à leur administration. Avec la Réforme, l’évolution est parachevée : l’Etat et l’Eglise sont non seulement distincts, mais progressivement séparés.

Les catégories de la « sortie de la religion », c'est-à-dire le social-historique dans le temps collectif, le libre examen dans le temps individuel, sont issues directement de cette évolution. Ici réside sans doute un des plus importants enseignements de Gauchet, une idée qui prend à revers toute la critique classique en France : notre moderne appréhension du monde en termes de nécessité objective n’est pas antagoniste de la conception chrétienne de l’absolu-divin personnel : au contraire, elle en est un pur produit.

*

La conclusion de Gauchet est que la « sortie de la religion » ouvre la porte non à une disparition du religieux, mais à sa réduction au temps individuel (une évolution particulièrement nette aux USA, où la religion est surpuissante comme force modelant les individus, mais quasi-inexistante comme puissance sociale réelle). Et d’ajouter qu’avec l’émergence puis la dissolution des idéologies, nous avons tout simplement assisté à la fin des religions collectives, qui sont d’abord retombées dans le temps historique à travers la politique, et s’y sont abîmées définitivement.

Sous-entendu : voici venir un temps où il va falloir se débrouiller sans la moindre religion collective, et faire avec, dans un cadre en quelque sorte purement structuraliste, en nous résignant à être des sujets, sans opium sacral pour atténuer la douleur de nos désirs. Car c’est à peu près là, au fond, la seule fonction du religieux qui, aux yeux de Gauchet, ne peut pas être assurée par le social radicalement exempt de la religion.

L’expulsion du religieux, retiré totalement du temps collectif, implique que ce temps-là, le temps collectif, ne peut plus être pensé en fonction de la moindre ligne de fuite. S’il n’y a plus du tout de religieux dans le temps collectif, alors la mort des générations en marque les bornes. Et donc, il n’y a plus de pensée collective sur le long terme, au-delà de la génération qui programme, qui dirige, qui décide (aujourd’hui : la génération du baby-boom).

Le structuralisme est l'idée à creuser: les ennuis de l’Occident commencent là, dans cette désorientation du temps collectif. Tant que le religieux se retirait du temps collectif, il continuait à l’imprégner d’une représentation du très long terme, et aspirait en quelque sorte le politique vers cette représentation : ce fut la formule de pensée qui assura l’expansion de l’Occident, le retrait du religieux ouvrant un espace de développement accru au politique, à l’économique, au scientifique, tous lancés secrètement à la poursuite du religieux qui s’éloignait. MAIS à partir du moment où le religieux s’est retiré, l’espace qu’il abandonne est déstructuré, et il n’y a plus de ligne de fuite pour construire une représentation à long terme.

La dynamique spirituelle de la chrétienté occidentale a suscité des forces énormes aussi longtemps qu’elle était mouvement ; dès l’instant où elle parvient à son aboutissement, elle débouche sur une anomie complète.

L'université ne peut de part "sa structure" reprendre sciemment les

fonctions du religieux ce que nous ne nous interdisons pas bien au contraire, notamment dans sa fonction symbolique exprimée cultuellement et artistiquement. C'est en vertu de ses instruments, ou le jeu, le spontané, le paradoxe, ne sont pas des incohérences mais des avantages, qu'il est possible de sortir d'un rapport anomique au réel et de réhabiliter une relation de soin, où les capacités créatives, et donc manuelles et corporelles, vont de pair avec une conscience critique. Réparation fonctionnelle et témoignage critique sont les raisons d'être de SPECTAKLISTA comme matrice de régénération du SPECTACLE.

*

Nous ne faisons pas confiance au structuralisme universitaire de type Gauchet qui établit des diagnostics sans établir de traitement.L'université ne peut de part "sa structure" reprendre sciemment les

fonctions du religieux ce que nous ne nous interdisons pas bien au contraire, notamment dans sa fonction symbolique exprimée cultuellement et artistiquement. C'est en vertu de ses instruments, ou le jeu, le spontané, le paradoxe, ne sont pas des incohérences mais des avantages, qu'il est possible de sortir d'un rapport anomique au réel et de réhabiliter une relation de soin, où les capacités créatives, et donc manuelles et corporelles, vont de pair avec une conscience critique. Réparation fonctionnelle et témoignage critique sont les raisons d'être de SPECTAKLISTA comme matrice de régénération du SPECTACLE.

Libellés :

anthropologie,

appareil psychique,

christianisme,

état,

histoire,

Marcel GAUCHET,

médiation,

religion,

ruse,

symbolique,

temps,

universidad

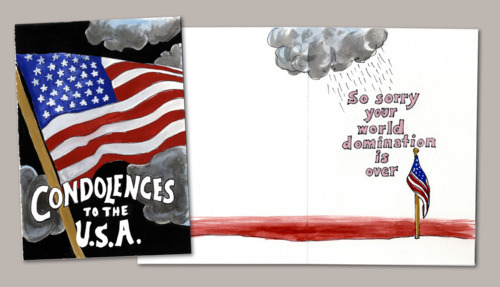

NO MORE BUBBLE GUM

Who could have envisioned Occupy Wall Street and its sudden wildflower-like profusion in cities large and small?

John Carpenter could have, and did. Almost a quarter of a century ago (1988), the master of date-night terror (Halloween, The Thing), wrote and directed They Live, depicting the Age of Reagan as a catastrophic alien invasion. In one of the film’s brilliant early scenes, a huge third-world shantytown is reflected across the Hollywood Freeway in the sinister mirror-glass of Bunker Hill’s corporate skyscrapers.

They Live remains Carpenter’s subversive tour de force. Few who’ve seen it could forget his portrayal of billionaire bankers and evil mediacrats and their zombie-distant rule over a pulverized American working class living in tents on a rubble-strewn hillside and begging for jobs. From this negative equality of homelessness and despair, and thanks to the magic dark glasses found by the enigmatic Nada (played by “Rowdy” Roddy Piper), the proletariat finally achieves interracial unity, sees through the subliminal deceptions of capitalism, and gets angry.

Very angry.

Yes, I know, I’m reading ahead. The Occupy the World movement is still looking for its magic glasses (program, demands, strategy, and so on) and its anger remains on Gandhian low heat. But, as Carpenter foresaw, force enough Americans out of their homes and/or careers (or at least torment tens of millions with the possibility) and something new and huge will begin to slouch towards Goldman Sachs. And unlike the “Tea Party,” so far it has no puppet strings.

In 1965, when I was just eighteen and on the national staff of Students for a Democratic Society, I planned a sit-in at the Chase Manhattan Bank, for its key role in financing South Africa after the massacre of peaceful demonstrators, for being “a partner in Apartheid.” It was the first protest on Wall Street in a generation and 41 people were hauled away by the NYPD.

One of the most important facts about the current uprising is simply that it has occupied the street and created an existential identification with the homeless. (Though, frankly, my generation, trained in the civil rights movement, would have thought first of sitting inside the buildings and waiting for the police to drag and club us out the door; today, the cops prefer pepper spray and “pain compliance techniques.”) I think taking over the skyscrapers is a wonderful idea, but for a later stage in the struggle. The genius of Occupy Wall Street, for now, is that it has temporarily liberated some of the most expensive real estate in the world and turned a privatized square into a magnetic public space and catalyst for protest.

Our sit-in 46 years ago was a guerrilla raid; this is Wall Street under siege by the Lilliputians. It’s also the triumph of the supposedly archaic principle of face-to-face, dialogic organizing. Social media is important, sure, but not omnipotent. Activist self-organization — the crystallization of political will from free discussion — still thrives best in actual urban fora. Put another way, most of our internet conversations are preaching to the choir; even the mega-sites like MoveOn.org are tuned to the channel of the already converted, or at least their probable demographic.

The occupations likewise are lightning rods, first and above all, for the scorned, alienated ranks of progressive Democrats, but they also appear to be breaking down generational barriers, providing the common ground, for instance, for imperiled, middle-aged school teachers to compare notes with young, pauperized college grads.

More radically, the encampments have become symbolic sites for healing the divisions within the New Deal coalition in place since the Nixon years. As Jon Wiener observed on his consistently smart blog at www.TheNation.com: “hard hats and hippies — together at last.”

Indeed. Who could not be moved when AFL-CIO president Richard Trumka, who had brought his coalminers to Wall Street in 1989 during their bitter but ultimately successful strike against Pittston Coal Company, called upon his broad-shouldered women and men to “stand guard” over Zucotta Park in the face of an imminent attack by the NYPD?

It’s true that old radicals like me are quick to declare each new baby the messiah, but this Occupy Wall Street child has the rainbow sign. I believe that we’re seeing the rebirth of the quality that so markedly defined the migrants and strikers of the Great Depression, of my parents’ generation: a broad, spontaneous compassion and solidarity based on a dangerously egalitarian ethic. It says, Stop and give a hitch-hiking family a ride. Never cross a picket line, even when you can’t pay the rent. Share your last cigarette with a stranger. Steal milk when your kids have none and then give half to the little kids next door — what my own mother did repeatedly in 1936. Listen carefully to the profoundly quiet people who have lost everything but their dignity. Cultivate the generosity of the “we.”

What I mean to say, I suppose, is that I’m most impressed by folks who have rallied to defend the occupations despite significant differences in age, in social class and race. But equally, I adore the gutsy kids who are ready to face the coming winter on freezing streets, just like their homeless sisters and brothers.

Back to strategy, though: what’s the next link in the chain (in Lenin’s sense) that needs to be grasped? How imperative is it for the wildflowers to hold a convention, adopt programmatic demands, and thereby put themselves up for bid on the auction block of the 2012 elections? Obama and the Democrats will desperately need their energy and authenticity. But the occupationistas are unlikely to put themselves or their extraordinary self-organizing process up for sale.

Personally I lean toward the anarchist position and its obvious imperatives.

First, expose the pain of the 99 percent; put Wall Street on trial. Bring Harrisburg, Loredo, Riverside, Camden, Flint, Gallup, and Holly Springs to downtown New York. Confront the predators with their victims — a national tribunal on economic mass murder.

Second, continue to democratize and productively occupy public space (i.e. reclaim the Commons). The veteran Bronx activist-historian Mark Naison has proposed a bold plan for converting the derelict and abandoned spaces of New York into survival resources (gardens, campsites, playgrounds) for the unsheltered and unemployed. The Occupy protestors across the country now know what it’s like to be homeless and banned from sleeping in parks or under a tent. All the more reason to break the locks and scale the fences that separate unused space from urgent human needs.

Third, keep our eyes on the real prize. The great issue is not raising taxes on the rich or achieving a better regulation of banks. It’s economic democracy: the right of ordinary people to make macro-decisions about social investment, interest rates, capital flows, job creation, and global warming. If the debate isn’t about economic power, it’s irrelevant.

Fourth, the movement must survive the winter in order to fight the power in the next spring. It’s cold on the street in January. Bloomberg and every other mayor and local ruler is counting on a hard winter to deplete the protests. It is thus all-important to reinforce the occupations over the long Christmas break. Put on your overcoats.

Finally, we must calm down — the itinerary of the current protest is totally unpredictable. But if one erects a lightning rod, we shouldn’t be surprised if lightning eventually strikes.

Bankers, recently interviewed in the New York Times, claim to find the Occupy protests little more than a nuisance arising from an unsophisticated understanding of the financial sector. They should be more careful. Indeed, they should probably quake before the image of the tumbrel.

Since 1987, African Americans have lost more than half of their net worth; Latinos, an incredible two-thirds. Five-and-a-half million manufacturing jobs have been lost in the United Sates since 2000, more than 42,000 factories closed, and an entire generation of college graduates now face the highest rate of downward mobility in American history.

Wreck the American dream and the common people will put on you some serious hurt. Or as Nada explains to his unwary assailants in Carpenter’s great film: “I have come here to chew bubblegum and kick ass…. and I’m all out of bubblegum.”

Mike Davis is a contributing editor at the Los Angeles Review of Books and the author of Planet of Slums, City of Quartz, In Praise of Barbarians, and more than a dozen other books. He teaches at UC Riverside. His biography of Harrison Gray Otis is appearing serially in these pages.

Libellés :

Mike DAVIS,

OWS,

zombitude

THEY LIVE (INVASION LOS ANGELES) de John CARPENTER

Libellés :

John Carpenter,

zombitude

samedi 29 octobre 2011

Baudrillard et la genèse idéologique des besoins

source : palim-psao

Depuis que le discours sur les besoins est apparu après la Seconde guerre mondiale,

notamment suite au discours du président américain Harry Truman en 1949 sur le «

développement », de nombreux auteurs se sont mis à critiquer pas

seulement le fait qu'il

existerait des " vrais besoins " (utiles et fondamentaux) et des "

faux besoins " (inutiles et artificiels), mais le concept même de «

besoin » . L'anthropologue Gerard Berthoud dira même que ce concept

n'est pas du

tout assuré et qu'il n'est qu'une prénotion au sens de Durkheim. Face au

discours économique qui naturalise l'économie dans nos vies, des auteurs

ont donc commencé à mettre en cause

l'idée même de l'existence transhistorique d'un «

individu de besoins ».

Les individus sont-ils des individus de besoins ? Nous savons

que l'anthropologie au XXe siècle a montré que dans quantités de

sociétés précapitalistes, l'économie n'y

existait tout simplement pas. La vie économique réglée par le

travail, l'argent, la marchandise, l'échange, etc., n'existait pas. Ces

dernières années, Philippe Descola a même

montré que la vision ou l’idéologie naturaliste (qui distingue la

« nature » et la « culture ») n’est finalement qu’une manière de voir

parmi trois autres

ontologies présentes dans les sociétés humaines dans leur grande

diversité : le totémisme, l’analogisme et l’animisme. La distinction

entre la nature et la culture, ou entre le sauvage et le

domestique ne sont pas du tout d’après lui des éléments

transhistoriques dans les sociétés humaines. Il dit même que la

projection sur toutes les sociétés humaines et toutes les périodes

historiques des notions de « nature » et d’« environnement »,

entraînant des anachronismes à répétition, n’est que la projection de

l’idéologie naturaliste de la société moderne. Ces sociétés ne

se pensent donc pas dans quelque chose que l’on appelle nous « la

nature », elles ne se pensent pas au milieu d’elle, en rapport ou en

relation avec elle, dans le cadre d’un

métabolisme entre l’homme etc. la nature, car tout simplement elles

ne pensent pas la « nature », la « nature » n’existe pas dans ces

sociétés. On ne peut donc expliquer

d’après lui les logiques sociales de ces sociétés précapitalistes et

leurs visions du monde dans les termes de la cosmologie naturaliste

moderne. Autre conséquence toujours d’après Descola,

l’on ne peut pas dire non plus que les sociétés précapitalistes

vivent « en harmonie avec la nature » selon la formule consacrée, car

c’est encore là le point de vue naturaliste qui

projette sa vision sur ces sociétés. De tout cela il faut tirer la

conséquence que les sociétés humaines dans leur grande variété n'ont pas

existé dans leur fondement, leur structure, dans le

cadre d'un métabolisme entre l'homme et la nature (ce que les

philosophes appelent souvent la " première nature ", par exemple chez

Theodor Adorno). Or cette idée est pourtant bien ancrée dans

nos têtes et notre imaginaire moderne complètement économiciste. La

société pas plus que l'individu singulier n'existe pas ce décorum d'un

rapport qui serait premier à la " nature ". Comme si

dira Baudrillard les logiques sociales n'étaient que les projections

des fonctions biologiques des corps individuels. Ce déterminisme

biologique propre à l'idéologie naturaliste moderne,

développe une vision instrumentale des sociétés humaines, qui sont

réduites à de simples moyens utilitaires pour réponde à ce supracontexte

d'un supposé métabolisme avec le corps biologique et la

nature. Marshall Sahlins dans son immense (beaucoup plus qu'Âge de

pierre et d'abondance qui est le plus connu), " Au coeur des sociétés.

Raison utilitaire et raison culturelle ", ou encore dans

sa " Critique de la sociobiologie ". Comme il dit dans son dernier

petit livre traduit en Français, " La nature humaine, une illusion

occidentale " !

Comme vous le savez on distingue traditionnellement trois courants

chez les anthropologues qui s’intéressent à l’économie dans les sociétés

passées : le « formalisme » propre à la

pensée économique classique qui pense à partir d’un homo oeconomicus

qui maximise ses intérêts dans un monde de rareté ; il y a la position

du « substantivisme économique » de Karl

Polanyi et George Dalton qui réfute que l’on puisse projeter la

théorie de l’homo oeconomicus sur les sociétés passées mais qui garde

l’idée que l’économique est une substance universelle mais

qui ne peut pas forcément apparaître de manière visible aux acteurs

sociaux car elle serait « enchâssée » dans des rapports sociaux

non-économiques ; et puis il y aurait la

position « marxiste » (mais souvent ne partage pas le schéma base

superstructure du matérialisme historique) qui proche du substantialisme

économique chercherait à compléter sa

réflexion limitée à la sphère de la circulation, par une réflexion

également sur la sphère de la production, et on retrouve là par exemple

la position de Maurice Godelier. Ce que je trouve très

intéressant dans l’annexe à l'ouvrage de Serge Latouche "

La déraison de la raison économique ", c’est

que l’on y trouve une très forte critique du substantivisme

économique de Polanyi, et que vous n’acceptez pas plus la position

fonctionnaliste de Godelier pour qui ce sont les rapports

politico-religieux qui font fonction de rapports économiques dans les

sociétés précapitalistes. Il me semble essentiel de dégager au-delà

du caractère imparfait de la classification classique, un quatrième

courant qui ne fasse justement plus partie d’aucune

anthropologie économique (une anthropologie non économique de la

reproduction des sociétés), qui nie radicalement la naturalité de

l’objet de cette discipline, l’économique, qui n’est saisi

finalement de manière transhistorique que par un économisme profond

auxquels s’abreuvent ces trois courants précédents. Une position qui

comme vous le dites « récuse radicalement tout

fonctionnalisme, tout naturalisme et tout fétichisme d’une

transhistoricité de l’économique »[1].

Pour revenir à la question de la naturalisation d'un individu de besoins, voici

ci-dessous une fiche de citations sur un article de Jean Baudrillard, « La genèse idéologique des besoins », dans Pour une critique de

l’économie politique du signe, Gallimard, 1972 (texte paru initialement dans Cahiers internationaux de sociologie,

1969). Pour lui avec

l'invention par le discours économique de cet individu de besoins,

il n'y aurait là qu'un formidable réductionnisme qui (dans une vision

fonctionnaliste) assure un mécanisme du pouvoir de la

production de marchandises.

Pour lire le fichier :

Libellés :

anthropologie,

articulation,

besoin,

concept,

culture,

Jean BAUDRILLARD,

médiation,

nature,

ontologie,

Philippe DESCOLA

FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ (SITUATION DE TRANSHUMANCE)

Il

faut mettre les “collaborateurs” du Système

devant leurs responsabilités, et les nécessités

de sauvegarde ; leur faire prendre conscience qu’il est temps qu’ils se

précipitent pour prendre leurs cartes de résistants, comme

faisaient les collabos habiles, devenus à l’été 1944 résistants de la

25ème heure. Il faut

qu’ils en arrivent eux-mêmes, – d’abord par

opportunisme, puis par intérêt, puis par conviction, – à suspecter le

Système, à l’accuser, à le bousculer, à le condamner, à le vouer aux

gémonies.

mardi 25 octobre 2011

« Le spectacle comme illusion et réalité : Guy Debord et la critique de la valeur »

Ce texte ci-dessous de 12 pages est la retranscription d'une allocution du philosophe Gérard Briche sur la signification du concept de spectacle chez Debord au regard de la critique de la valeur.

Une

parole de scandale dont on a pas fini d'entendre parler. La notion de

spectacle dont les situationnistes ont

fait le concept critique le plus connu, est une notion équivoque. Sa

banalité apparente a été beaucoup dans le fait, qu'il soit employé par

nombre de coquins qui s'autorisent de Debord en tout

inconscience ou en toute imposture. Le

comble de ces impostures qui sont les plus conscientes, étant

qu'on va attribuer aux situationnistes et à Guy Debord, au déni de

l'évidence et des déclarations explicites de Guy Debord, une haine des

images. Je cite quand même, par exemple, l'avis qu'il

donne en tête de son Panégyrique : " Les tromperies

dominantes de l'époque sont en passe de faire oublier que la vérité peut

se voir aussi dans les images ". Et on sait, on le

verra tout à l'heure, que Debord n'a jamais méprisé l'usage des

images. Mon propos ne sera pas pourtant de préciser la théorie

situationniste du spectacle. Il sera beaucoup plus modeste. Enfin,

en même temps, plus modeste et plus ambitieux. Modeste

parce qu'il va se limiter à situer le

concept situationniste de spectacle à l'analyse de la marchandise.

Je rappelle que la société du spectacle est désignée comme " société

spectaculaire-marchande ". Guy Debord lui donne une

consistance critique rigoureuse, mais, c'est en tout cas l'hypothèse

que je voudrai vous proposer, il ne va pas au bout du chemin. Alors,

est-ce que ce terme de spectacle serait une banalité de

base ? Est-ce qu'il n'y a pas exagération à y voir un concept, un

concept de l'analyse critique ?

Pour lire la suite...

Voir le Fichier : Le_spectacle_comme_illusion_et_realite_2_40.pdf

Libellés :

abstrait,

aliénation,

distanciation,

Gérard BRICHE,

Guy Debord,

Henri Lefebvre,

IS,

marchandise,

séparation,

SPECTACLE,

sujet automate,

théâtre,

valeur

« " Salut les artistes ! Tant pis si je me trompe " ou la normalisation de l'art. Souvenirs de l'école d'art », par Anselm Jappe

Anselm Jappe est l'auteur de plusieurs ouvrages portant sur une théorie critique renouvelée de la société capitaliste-marchande, la critique de la valeur, et notamment de « Guy Debord. Essai » (Denoël), « Les Aventures de la marchandise. Pour une nouvelle critique de la valeur » (Denoël), et dernièrement « Crédit à mort. La décomposition du capitalisme et ses critiques » (Lignes 2011).

Voir le Fichier : Salut_les_artistes_Jappe_-_Lunapark1.pdf

Voir le Fichier : Salut_les_artistes_Jappe_-_Lunapark1.pdf

Art-marchandise, la marchandise absolue

A propos du mot de Baudelaire : « Tout art doit se suffire à lui-même ». L’industrie culturelle et l’apothéose de la marchandise absolue.

Ci dessous la communication du philosophe Gérard Briche aux " journées critiques " du 18-20 mars 2010 à l'université Lyon II :

C’est dans l’article publié en 1868 sous le titre " L’Art philosophique " , que Baudelaire a cette formule : « Tout art doit se suffire à lui-même. » Cet article, publié donc de manière posthume (Baudelaire est mort en 1867), a été longtemps porté par son auteur – au moins depuis 1857. Il constituait une pièce maîtresse de la réflexion de l’auteur sur l’art de son temps. Cette réflexion a été suscitée entre autres par le véritable choc esthétique qu’a constitué l’Exposition universelle de 1855. Cette exposition, la première qui a eu lieu à Paris2 (après celle de Londres de 1851), a fait l’objet d’un article important, qui permettait à Baudelaire d’exposer pour la première fois sa vision du progrès, et de la société moderne.

Cette Exposition était héritière de la tradition des salons de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Mais surtout de leur renouveau quand, à partir de 1799, à l’initiative du ministre François de Neufchâteau, on les organisa conjointement à une « exposition publique annuelle des produits de l’industrie française », ce qui donna donc, quelques années plus tard, l’Exposition universelle. Bref, l’Industrie avait alors sa place aux côtés de l’Art, et il n’est pas indifférent de noter que cette Exposition devait avoir lieu à la date anniversaire de lafondation de la République.

Si l’on peut légitimement regarder l’abolition des privilèges, instaurée par la Révolution française, comme l’abolition de la soustraction d’une partie de la puissance de travail disponible (en l’occurrence, celle incarnée par la noblesse) à sa valorisation capitaliste, et l’encouragement à l’investissement capitaliste, il est logique que cette généralisation de la valorisation capitaliste ait été célébrée en même temps que cette Révolution (le 1° vendémiaire, soit le 21 septembre). L’extraordinaire croissance des richesses qui caractérise le XIX° siècle est ainsi le résultat du déchaînement des forces productives sous la domination sans partage de la valeur. Même si parler de croissance des richesses sous-entend l’assimilation fallacieuse de ce qui est la richesse réelle et de ce qui est la richesse capitalisable. A ce titre, le XIX° est vraiment le début de notre modernité, pour laquelle la richesse, c’est l’argent.

Pour lire la suite :

Pour lire la suite :

Voir le Fichier : A_propos_du_mot_de_Baudelaire_Tout_art_doit_se_suffire_a_lui_meme_Gerard_Briche.pdf

C’est dans l’article publié en 1868 sous le titre " L’Art philosophique " , que Baudelaire a cette formule : « Tout art doit se suffire à lui-même. » Cet article, publié donc de manière posthume (Baudelaire est mort en 1867), a été longtemps porté par son auteur – au moins depuis 1857. Il constituait une pièce maîtresse de la réflexion de l’auteur sur l’art de son temps. Cette réflexion a été suscitée entre autres par le véritable choc esthétique qu’a constitué l’Exposition universelle de 1855. Cette exposition, la première qui a eu lieu à Paris2 (après celle de Londres de 1851), a fait l’objet d’un article important, qui permettait à Baudelaire d’exposer pour la première fois sa vision du progrès, et de la société moderne.

Cette Exposition était héritière de la tradition des salons de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Mais surtout de leur renouveau quand, à partir de 1799, à l’initiative du ministre François de Neufchâteau, on les organisa conjointement à une « exposition publique annuelle des produits de l’industrie française », ce qui donna donc, quelques années plus tard, l’Exposition universelle. Bref, l’Industrie avait alors sa place aux côtés de l’Art, et il n’est pas indifférent de noter que cette Exposition devait avoir lieu à la date anniversaire de lafondation de la République.

Si l’on peut légitimement regarder l’abolition des privilèges, instaurée par la Révolution française, comme l’abolition de la soustraction d’une partie de la puissance de travail disponible (en l’occurrence, celle incarnée par la noblesse) à sa valorisation capitaliste, et l’encouragement à l’investissement capitaliste, il est logique que cette généralisation de la valorisation capitaliste ait été célébrée en même temps que cette Révolution (le 1° vendémiaire, soit le 21 septembre). L’extraordinaire croissance des richesses qui caractérise le XIX° siècle est ainsi le résultat du déchaînement des forces productives sous la domination sans partage de la valeur. Même si parler de croissance des richesses sous-entend l’assimilation fallacieuse de ce qui est la richesse réelle et de ce qui est la richesse capitalisable. A ce titre, le XIX° est vraiment le début de notre modernité, pour laquelle la richesse, c’est l’argent.

Pour lire la suite :

Pour lire la suite :Voir le Fichier : A_propos_du_mot_de_Baudelaire_Tout_art_doit_se_suffire_a_lui_meme_Gerard_Briche.pdf

Libellés :

abstrait,

art-marchandise,

artialité,

BAUDELAIRE,

chaman,

ÉCHANGE,

FÉTICHISME,

Gérard BRICHE,

magie,

marchandise absolue,

pouvoir,

réification,

symbolique,

valeur,

voie du spectacle

Citus, altius, fortius - Federico Corriente y Jorge Montero

EL LIBRO NEGRO DEL DEPORTE

Desde

la transformación de las fiestas y juegos populares en deportes,

pasando por las distintas nociones de cultura física que se han sucedido

desde la Antigüedad hasta llegar a nuestros días, este ensayo analiza

el proceso de difusión internacional del deporte y su evolución en el

seno de la sociedad moderna, prestando especial atención al papel de los

deportes en la configuración del liberalismo decimonónico, el

colonialismo y el imperialismo, y haciendo especial hincapié en el

destacado lugar que ocupan en el discurso ideológico totalitario.

El

deporte no solo es una válvula de escape y un mecanismo de control

social sino también una ideología de la competición, de la selección

biogenética, del éxito social y de la participación virtual. Lejos de

limitarse a reproducir en formato espectáculo las principales

características de la organización industrial moderna (reglamentación,

especialización, competitividad y maximización del rendimiento), cumple

además una misión ideológica de trascendencia universal: encauzar y

contener las tensiones sociales engendradas por la modernidad

capitalista.

Este

libro es un trabajo crítico, riguroso, muy bien documentado y de

lectura ágil, que aborda la relación entre deporte, democracia y

totalitarismo desde una perspectiva completamente inédita tanto dentro

como más allá de nuestras fronteras.

* * *

[…]

El deporte ha dejado de ser un espejo en el que se refleja la sociedad

contemporánea para convertirse en uno de sus principales ejes

vertebradores, hasta el punto de que podríamos decir que ya no es la

sociedad la que constituye al deporte, sino este el que constituye, en

no poca medida, a la sociedad. El deporte es la teoría general de este

mundo, su lógica popular, su entusiasmo, su complemento trivial, su

léxico general de consuelo y justificación: es el espíritu de un mundo

sin espíritu. […]

* * *

Federico

Corriente (El Cairo, 1965) es traductor. Ha traducido entre otros a Guy

Debord, Alèssi dell’Umbria, Lewis Mumford, William Morris, Henry James,

Oscar McLennan o Irvine Welsh.

Jorge Montero (Teruel, 1961) ha colaborado en la publicación de diversos

artículos y folletos contra el militarismo y fue uno de los editores de

la revista Stop Control.

Ambos

han participado desde los años ochenta en diferentes proyectos de

crítica social, huyendo siempre del aire viciado y enrarecido de la

militancia política.

Casi desde sus inicios forman parte de la columna vertebral de Pepitas de calabaza.

Este, su primer libro escrito en coautoría, es un texto, más que brillante, deslumbrante.

mardi 18 octobre 2011

Une renaissance mythologique à l'ère digitale ?...

« L'animalité revient à pas de loup au fur et à mesure que la jungle digitale gagne du terrain. »

Les éditions Bourin viennent de publier Ren@issance mythologique - L'imaginaire et les mythes à l'ère digitale, un essai de Thomas Jamet, préfacé par Michel Maffesoli. De la pop sociologie qui part dans tous les sens, mais beaucoup d'intuitions intéressantes et d'idées amusantes !

Internet,

téléphone mobile, jeux vidéo, réseaux sociaux : la mutation digitale est

aussi celle, radicale, de notre quotidien. Mais pas seulement : les

nouvelles technologies nous incitent à retrouver instinctivement des

réflexes archaïques qui ne nous ont jamais quittés.

Notre quotidien est riche de résurgences des plus grands mythes : Lady

Gaga recrée le personnage de la déesse-mère, Facebook le forum des

civilisations antiques, les consoles de jeux Wii ou Kinect des moments

de transe chamanique, tandis que l’iPad, les écrans tactiles ou encore

l’étonnant réveil des vampires de Twilight nous renvoient à notre propre

animalité.

De manière

savoureuse et perspicace, Thomas Jamet nous permet de mieux comprendre

les tendances du moment grâce à un décryptage pop et post-moderne des

nouvelles technologies. Grâce à lui, nous comprenons que nous vivons les

prémices d’une réinvention du monde qui prend sa source dans

l’imaginaire collectif.

Table des matières :Préface de Michel Maffesoli : L’archaïsme revisité

Avant-Propos : N’ayons pas peur

Nouveaux médias, par-delà le bien et le mal / Le digital, une nouvelle réalité postmoderne / Ren@issance / Retour aux mythes / Storytellings mythologiques (Schwarzenegger et Star Wars) / Éternels retours

Chapitre premier – Le retour aux autres

L’universalité de la sociabilité humaine et les mythes / Le monde a toujours été virtuel / Le mythe de Tron / Google et l’économie relationnelle / Les médias digitaux, le rêve des mystiques / Facebook, le Léviathan / Twitter, la figure mythique du tragique / Foursquare, le retour du lieu mythologique

Chapitre II – La fête archaïque

Ambiance dionysiaque / Homo Ludens, la revanche du réel / Foules sentimentales / Transcendances postmodernes (le rock, la musique du Diable, Lady Gaga, la déesse-mère, les mèmes et le Diable, l‘anti-art et le digital)

Chapitre III – La pulsion digitale

Pulsion digitale, animalité et mythe / Tactile, vision et concupiscence / L’érotique du net (Pornographie et sacrifice, Extimité et nudité, Apple, le péché originel, Wikipédia, l’arbre de la connaissance, Wikileaks, le strip-tease et la mort du secret, Publicité, marques, mythes et désirs)

Chapitre IV – L’attrait du sauvage

La sauvagerie à l’ère digitale / Retour à l’animal / Les monstres antiques et modernes : de la Bête du Gévaudan à Ben Laden / Rites initiatiques et « digital natives » / Trois miroirs mythologiques du monstrueux : le vampire, le zombie et l’OVNI

Conclusion : Quel avenir pour les mythes ?

Technologie et risques / L’homme prévaudra, malgré tout / Cinq paris pour l’avenir

Petite Bibliographie Mythologique

Libellés :

animal,

anthropologie,

archaïque,

catharsis,

chaman,

le WILD,

ontologie,

recension,

REWILD,

TECHNOPHILE

Diagnostic d'une célébration funèbre

L'éditorialiste de la Repubblica écrit au lendemain du décès de Steve Jobs,

"Jobs ce n'était pas de

l'économie, c'était de l'art..."

En saluant l'homme de

progrès, on pense à la définition du socialisme que l'excellent

Strauss-Kahn a pu donner au début de l'année lorsqu'il a répondu à cette

question troublante "qu'est-ce que le socialisme?", de manière

improvisée puisque c'est une question à laquelle il ne pense pas tous

les jours, et il a dit finalement: "c'est l'avenir, l'espoir,

l'innovation". Ce qui peut paraître un peu juste au regard des

définitions de Marx, Jaurès ou Proudhon, fonctionne à plein pour Steve

Jobs, c'est l'homme de l'avenir, de l'innovation, et de l'espoir au sens

où la prochaine génération de l'ipad fait partie à tout pris du champ de mes espérances.

Le capitalisme n'est pas seulement un système économique, c'est pour

emprunter la formule de Mauss, un fait social total, il y a un

imaginaire, des célébrations poétiques, et c'est d'ailleurs la grande

distinction que Marx fait dans "L'idéologie allemande" quand il analyse la classe bourgeoise. Il dit que d'un côté il y a les membres actifs, c'est à dire ceux qui se coltinent la gestion des affaires et de l'entreprise, qui seront finalement à l'origine de la bourgeoisie de droite, celle qui vit à Neuilly et lit Le Figaro, et puis, il y a les intellectuels actifs qui font partie de cette même bourgeoisie, qui seront Place des Vosges et plutôt lecteur de Libération, et qui sont là pour élaborer l'illusion que cette classe se fait sur elle-même, c'est-à-dire en faire de l'art, de la poésie, c'est à dire une nouvelle forme de légitimation, post-religieuse, mais qui sert les mêmes desseins que l'ancienne, l'auto-légitimation et le culte de sa vanité.

L'illusion qui légitime, celle dont on tire sa foi, son autorité, sa confiance et sa supériorité, est aussi le foyer dont on tire un imaginaire que l'on propage, où comment assoir la soumission des serviteurs par l'imposition d'un Imaginaire dont on est la pièce centrale, en fomentant la circulation des valeurs et des techniques qui servent à sa constitution et à son renforcement, c'est à dire celles qui font intégrer la servitude comme une donnée allant de soi.

La bourgeoisie de droite écrit en prose ce que la bourgeoisie dite de

gauche célèbre de façon rhétorique et poétique. Steve Jobs est à la

fois un homme de droite et un homme de gauche, un grand entrepreneur et

le poète de la grande entreprise, il est un héros de notre temps, tout

cela paraît très logique et vérifie par son jeu rhétorique l'unité d'action

et de pensée de la classe prédatrice.

dimanche 16 octobre 2011

Marcel Duchamp, artiste ou anthropologue ? par Alain Boton

SOURCE :

Alain Boton, « Marcel Duchamp, artiste ou anthropologue ? »,

Revue du MAUSS permanente, 14 septembre 2011

[en ligne]. http://www.journaldumauss.net/spip.php?article833

_____________________________________________________________________

L’art ne tend-il pas vers son propre

anéantissement ? Cet effort vers le néant n’est-il pas ce qui anime tout

l’art contemporain ? Pour en juger, il est essentiel de s’interroger

sur la signification de l’artiste sans doute le plus emblématique de la

modernité : Marcel Duchamp. Son œuvre, suggère Alain Boton (qui signait

auparavant « l’artiste anonyme »), doit être lue comme un rébus. Un

rébus qui nous dit que, derrière son « art », il n’y a qu’une expérience

sociologique. C’est « le regardeur qui fait le tableau », écrivait

Duchamp. D’où la traduction du rébus : « Si la loi sociologique qui veut

qu’un objet créé par un artiste devienne un chef-d’œuvre de l’art s’il a

d’abord été refusé par une majorité scandalisée de sorte qu’un minorité

agissante puisse se caresser l’amour-propre dans le sens du poil en le

réhabilitant est bien une loi « scientifique », alors mon urinoir, qui

n’a pourtant aucun des attributs qui, en 1913, sont censés caractériser

une œuvre d’art, deviendra un chef-d’œuvre de l’art s’il débute sa

carrière par un refus radical et connu de tous ».

Où l’auteur, en suggérant que Duchamp a mystifié le monde de l’art,

affirme qu’il en révèle la vérité : la vanité et la vacuité. A discuter.

Alain Caillé

_______________________________________________________________

"L’amour-propre est à peu près à l’esprit ce que la forme est à la matière.

L’un suppose l’autre."

Marivaux

Pourquoi l’œuvre de Duchamp reste aujourd’hui encore une énigme

Comment une thèse qui ne flatte personne peut-elle trouver lecteur ?Comment une découverte particulièrement vexante pour homo sapiens trouvera-t-elle des chercheurs homo sapiens pour la valider ?

C’est la question que je me pose et que les lecteurs de la revue du MAUSS pourront peut-être m’aider à résoudre. Je vais exposer succinctement cette thèse, sachant qu’elle repose sur une argumentation très serrée et donc réfutable, exposée dans un ouvrage intitulé « Marcel Duchamp par lui-même, ou presque » qui justement peine à trouver sa place dans le débat public parce qu’il expose des traits peu glorieux pour le moderne. (De fait, il n’est pas encore édité).

Tout le monde connait, au moins de réputation, Marcel Duchamp, artiste dada ayant propulsé une pissotière au statut de chef-d’œuvre de l’art du XX° siècle. Le concept de ready-made qu’on lui attribue est aujourd’hui incontournable et nourrit encore la plupart des créations contemporaines. Un des derniers colloques qui réunissent sa fortune critique innombrable posait : « A chacun son Duchamp », reconnaissant ainsi que son œuvre est considéré actuellement comme une auberge espagnole où chacun apporte ses propres fixettes. On a ainsi un Duchamp alchimiste, un Duchamp chrétien, un Duchamp apôtre de la libération sexuelle, un Duchamp oulipien et pataphysicien, un Duchamp passionné de science amusante et de perspective, un Duchamp adepte de la paresse dans la lignée d’un Paul Lafargue …etc. Son œuvre aurait donc été conçue dans le but de susciter de multiples interprétations et sa forme si énigmatique découlerait de cette volonté d’être une sorte de dream-catcher de tous les fantasmes. Ce qui n’est pas tout à fait faux, vous allez le voir. En effet, Duchamp a bien créé l’ensemble de ses objets, ses « choses » comme il les nommait, dans le but de provoquer la textostérone du critique virtuose mais cette fonction s’inscrit dans un projet d’ensemble qui n’est pas celui d’un artiste mais celui d’un anthropologue voulant démontrer scientifiquement sur quoi repose ce fameux « jugement de goût » qui depuis Hume et Kant est l’objet de la philosophie esthétique. Duchamp a mystifié le « monde de l’art ». Ou plutôt il est l’auteur de la première expérience grandeur nature dans l’histoire des sciences humaines visant à démontrer des lois sociologiques.

samedi 15 octobre 2011

Destruction et formation de l'attention - Considérations sur la crise systémique

"Nature" et "Culture" par Pierre Montebello

Libellés :

anthropologie,

articulation,

cosmos,

CULTIVER,

culture,

nature,

Pierre MONTEBELLO,

séparation

vendredi 14 octobre 2011

Éloge de l'ombre par Louis Jouvet (1937)

L'apport

de l'électricité dans la mise en scène au théâtre

et au music-hall

Louis

Jouvet

" Toute la lumière consistait d'abord en quelques chandelles dans des plaques de fer-blanc attachées aux tapisseries ; mais comme elles n'éclairaient les acteurs que par derrière et un peu par les côtés, ce qui les rendait presque noirs, on s'avisa de faire des chandelles avec deux lattes mises en croix portant chacune quatre chandelles, pour mettre au-devant du théâtre. "

Les échanges culturels en Méditerranée

L’exemple de l’optique (Alliage n° 63)

La Méditerranée est, depuis des millénaires, un lieu d’échanges entre toutes les civilisations de l’Ancien Monde, celles qui encerclent ses rives, et celles qui s’en éloignent. C’est ce que je voudrais brièvement illustrer à partir de l’histoire d’une discipline scientifique : l’optique.

Une histoire sans point fixe

Plaçons-nous d’abord dans la situation de l’historien qui, de nos jours, veut écrire l’histoire de sa discipline à l’une ou l’autre de ses étapes. Si, par exemple, il entend étudier les débuts de l’optique hellénistique, il ne manquera pas de rencontrer l’œuvre de Dioclès, du deuxième siècle avant notre ère. Sa recherche exigera donc l’examen de la compilation arabe de cette œuvre, seule à avoir survécu ; le grec n’existe plus. Si, maintenant, il s’attache à une période plus tardive de l’optique hellénistique, il devra consacrer la majeure partie de ses efforts à l’étude de la contribution capitale attribuée à Ptolémée (iie siècle). Il lui faudra cette fois se satisfaire de la traduction latine faite au xiie siècle par l’émir Eugène de Sicile, à partir de la version arabe, elle-même établie à partir du texte grec, au ixe siècle : en effet, les deux textes, grec et arabe, sont perdus. Supposons enfin que notre historien ne s’intéresse qu’à la seule optique arabe, et qu’il soit suffisamment désinvolte pour négliger les sources grecques et les traductions arabes de celles-ci, il ne pourra cependant pas faire l’économie des traductions latines et hébraïques issues de l’arabe. Nous savons que l’un des premiers travaux en optique arabe est du philosophe al-Kindi. De son livre sur l’optique, il ne nous reste que la traduction latine, qui fut une référence essentielle aussi bien pour Roger Bacon que pour John Pecham et pour Robert Grosseteste. Mais s’il étudie un chapitre particulier de l’optique arabe, comme celui des phénomènes atmosphériques, il rencontrera inévitablement le livre de l’Andalou Ibn Mu’adh, De Crepusculis, qui n’existe que dans ses traductions latine et hébraïque ; le texte arabe est perdu.

Il serait facile de multiplier de tels exemples, qui tous concourent à montrer que nous sommes bien là face à une situation spécifique, comme dans le temps dans l’espace. Si, en effet, on le compare à l’historien de l’optique d’une époque plus tardive, telle le xviiie siècle, ou à un historien de l’optique dans une autre aire culturelle — la Chine, par exemple, l’historien des sciences et des mathématiques dans les cultures méditerranéennes, jusqu’au xviie siècle, doit suivre une démarche plus contournée. Il lui faut sans répit parcourir tous les lieux ; jamais il ne peut s’appuyer sur un point fixe ; il doit rejeter, au risque de manquer totalement son objet, toute tentation de culturo-centrisme et d’histoire linéaire. Mais cette condition, propre à notre historien, n’est, en fait, que le reflet des méandres de la constitution et de la diffusion de l’optique elle-même. Arrêtons-nous donc à l’élaboration de cette science, et, au lieu des recherches de l’historien d’aujourd’hui, considérons le parcours du savant d’hier.

Libellés :

anthropologie,

articulation,

capital culturel,

contamination,

culture,

diffusion,

Méditerrannée,

science,

SE CULTURER

La culture par l'exemple: se culturer à la manière d'Henri Bouasse

Notre pays a connu au début du vingtième siècle, de grands physiciens : les Curie, Perrin, Langevin — autant d’explorateurs reconnus de la science moderne. Il ne faudrait pas pour cela oublier qu’ils ne furent qu’une minorité et que nombre de leurs collègues représentèrent longtemps une tradition classique que n’avait pas épuisée le dix-neuvième siècle et qu’il serait d’ailleurs malvenu aujourd’hui de considérer avec trop de désinvolture. Parmi ces savants à l’ancienne, se singularise la figure d’Henri Bouasse, à laquelle un récent ouvrage vient de redonner vie (Robert Locqueneux, Henri Bouasse, un regard sur l’enseignement et la recherche, Librairie Albert Blanchard, 2008). La longue carrière de Bouasse, né en 1866 et mort en 1953, se déroula entièrement à l’université de Toulouse, loin des prestigieuses institutions parisiennes. De 1911 à 1932, il publia une Bibliothèque scientifique de l’ingénieur et du physicien, un monument de quarante-cinq volumes abordant tous les domaines — quitte à ne faire qu’effleurer ceux de la physique alors en gestation (relativité, quantique). Souvent originales, ses contributions en optique, acoustique, hydrodynamique, etc., recèlent encore bien des perles. Mais ce qui rend le personnage attachant, c’est son absolue liberté d’esprit à l’égard de son milieu, et le dédain de toute convenance académique que manifestent les célèbres préfaces polémiques, voire pamphlétaires, dont il fait systématiquement précéder ses ouvrages, indépendamment de leur sujet scientifique d’ailleurs… On appréciera tout particulièrement les lignes que ce Diogène de laboratoire, politiquement conservateur mais sceptique invétéré, consacrait à dégonfler, avec une salubre ironie les prétentions de la culture et de la science, à partir du moment où elles deviennent des vaches sacrées.

***

La culture est d’abord une éducation personnelle de la sensibilité ; elle prendrait commodément pour devise :« Rien de ce qui est humain ne m’est étranger ! »Diafoyrus intervient :«

Constatez que je ne vous force pas à le dire ! Il faut connaître tout

ce qui est humain. Le foie est humain et aussi le pancréas ! »Oui, Diafoyrus ! et même là où vous mettez les canules. Mais je ne prends pas le mot humain dans le sens que vous croyez.On pourrait encore la résumer par l’ambitieuse formule sous laquelle je cultivai mon moi à vingt ans :« Tout comprendre pour tout aimer. »Suivant la date de sa naissance, le jeune homme choisit des étendards de couleurs éclatantes ou ternes, change ses mots de ralliement, tantôt suaves, tantôt féroces. Mais le but est le même : l’augmentation du moi, le développement de l’intelligence, l’affinement de la sensibilité.

mardi 11 octobre 2011

SITUATION DE TRANSHUMANCE (LE TRAVAIL DU RESTE)

et sur la manière de fabriquer du "produit" au sein du cycle des transformations

***

La nature ne crée pas de déchets.

La nature n’ a pas de point de vue.

Dans

la nature, rien n’est déchet, tout est déchet. Le bousier qui pousse sa

pelotte pour aller en faire habitat en même temps que nourriture, est

un élément du perpétuel cycle de transformation-utilisation de toute

chose et pas l’éboueur recycleur que pourrait y voir un esprit humain.

Il

est évident qu’il nous faut urgemment réintégrer ce principe du vivant

en envisageant, dès sa conception, la possibilité de transformation

écologiquement nourricière de l’objet produit qu'il soit matériel ou

immatériel (et je pense ici plus particulièrement aux idées).

Il

nous faut penser la trame de ses transformations, de ses reprises,

remakes et disséminations, "rumorologie", incrustations ou autres récits

qui se déclenchent, de tout ce mouvement nous avons beaucoup à

apprendre sur comment fonctionne le cycle des transformations? quel est

le poids de l'opportunisme et du hasard? l'élucidation des stratégies

qui se répètent? et un sans fin de données que la pratique va nous

apporter.

Il y a

un "vrai" retour sur investissement à labourer la terre avec amour comme

à faire retour sur ces souvenirs pour reprendre des actions passées:

labourer le temps, pour du familier faire l'élan qui conduit.

Libellés :

ancrage,

articulation,

cycle,

encre psychique,

énergie,

ESPRIT,

incubation,

information,

la forme même,

logique,

Philomène Praxis,

SITUATION,

symbolique,

transhumance,

vecteur

dimanche 9 octobre 2011

FAIRE SYSTÈME : L'ÂGE D'OR DE GUY BRUNET

source : http://jmchesne.blogspot.com/

Guy Brunet est né dans l'Aveyron en 1945 et dès l’enfance il baigne dans l’univers du septième art car son père gérait un cinéma dans le Tarn. Jusqu'en 1963, programmant essentiellement des films hollywoodiens, Guy aida son père comme projectionniste et monteur. Comme il le dit, c’est probablement l’arrivée de la télévision qui aura raison de l’activité de la famille Brunet qui s’installe ensuite à Cahors et y développe un petit commerce d’electro-ménager. En 1973, il revient dans le bassin minier de Decazeville (Aveyron) où il sera ouvrier dans plusieurs usines et c’est en 1987 qu’il se consacre pleinement à sa passion : le cinéma. Depuis et sans discontinuer, il peint l'Age d'Or du cinéma, celui des années 30 aux années 60 réalisant une sorte d’inventaire extravagant étayé par une solide érudition encyclopédique sur le sujet.

Guy Brunet est né dans l'Aveyron en 1945 et dès l’enfance il baigne dans l’univers du septième art car son père gérait un cinéma dans le Tarn. Jusqu'en 1963, programmant essentiellement des films hollywoodiens, Guy aida son père comme projectionniste et monteur. Comme il le dit, c’est probablement l’arrivée de la télévision qui aura raison de l’activité de la famille Brunet qui s’installe ensuite à Cahors et y développe un petit commerce d’electro-ménager. En 1973, il revient dans le bassin minier de Decazeville (Aveyron) où il sera ouvrier dans plusieurs usines et c’est en 1987 qu’il se consacre pleinement à sa passion : le cinéma. Depuis et sans discontinuer, il peint l'Age d'Or du cinéma, celui des années 30 aux années 60 réalisant une sorte d’inventaire extravagant étayé par une solide érudition encyclopédique sur le sujet.

|

| La façade de l'ancienne boucherie peinte par Guy Brunet en 2004 |

|

| Guy Brunet peint généralement ses grandes affiches sur le pas de sa porte, indifférent au vacarme du passage des voitures et des camions. |

|

| Dioramas et autres petits décors utilisés pour ses films |

|

| Des dizaines d'affiches de cinéma revisitées et peintes à la glycéro. |

Sur des supports de récupération,

Guy Brunet réinvente à sa façon affiches, publicités, logos de firmes.

Il retrace en se filmant lui-même durant des heures, l’histoire du

cinéma et pour illustrer ses propos, il montre à l’écran certaines des

750 silhouettes de «vedettes» qu'il a peintes pratiquement grandeur

nature sur du carton ondulé. Cette foule impressionnante d’acteurs, de

metteurs en scène, d'opérateurs, de décorateurs, de producteurs... est

répartie dans les pièces et les couloirs de cette ancienne boucherie

acquise en 1994. Les hommes d’un côté les femmes de l’autre. L’ambiance

générale des lieux est totalement incroyable voire inquiétante puisque

l’on est observé par des centaines de regards. Guy Brunet est

intarissable et vous fera découvrir son royaume dans la quasi pénombre

d’une bâtisse humide et vétuste mais cette visite à Viviez reste

sincèrement l’une des plus fortes et bouleversantes que j’ai pu vivre

auprès d’un créateur.

|

| Des centaines de silhouettes de personnages oubliés. |

Ce travail obsessionnel et sa vie toute entière sont intimement liés au

cinéma à tel point qu’au dehors, Guy Brunet n’est pas très à l’aise et

ne trouve pas sa place. Au delà de son pas de porte le monde extérieur

ne l'intéresse pas vraiment. Il le dit lui-même : «Quand je suis en

dehors de chez moi, je me demande sur quelle planète je suis. Je suis

comme la station Mir qui redescend sur Terre. C’est à dire que pour

moi, l’extérieur c’est l’inverse : j’entre dans un univers qui me

dépasse, je suis dans un autre monde, complètement perdu... alors que

chez moi je retrouve un système de vie qui me convient parfaitement.

Alors bien sûr, pour certains c’est du rêve mais pour moi c’est une

réalité puisque tout ce que j’ai autour de moi existe.»

Libellés :

alchimie,

aliénation,

ancrage,

art,

articulation,

BRUT,

chaman,

encre psychique,

Guy BRUNET,

mythologies,

possession

Inscription à :

Articles (Atom)