Tous les six y croyaient, pourtant. Animateurs culturels, responsables de Maison de la jeunesse et de la culture ou militants associatifs : ils pensaient faire depuis des années de « l’éducation populaire ». Alors que : non. Il s’agissait de partenariat, de diagnostic, de citoyenneté. Rien à voir avec l’éducation populaire, cette idée née au lendemain de la Seconde guerre mondiale, après que le nazisme a prouvé qu’il ne suffisait pas d’être intelligent, éduqué et diplômé pour préférer la démocratie au totalitarisme et qu’il manquait quelque chose pour vacciner l’humanité : l’éducation politique des jeunes adultes. L’éducation populaire, donc. Une belle idée, rapidement avortée sous les pressions conjuguées du Parti communiste et des gaullistes, qui y voyaient un outil d’endoctrinement.

Retour à nos six compères et à leur désillusion. Après des années d’engagement associatif, ils se sont peu à peu rendus compte qu’ils ne faisaient que du « diagnostic participatif auprès des acteurs de la citoyenneté locale » dans des colloques « où tout le monde vient pour être d’accord ». Ils ont constaté la fausseté de ce mythe selon lequel « si on jette des brouettes de culture sur les pauvres, ils vont devenir aussi cultivés que les riches » - façon de prendre le problème à l’envers. Et ils en ont conclu que « le culturel est ce qui tue le politique ».

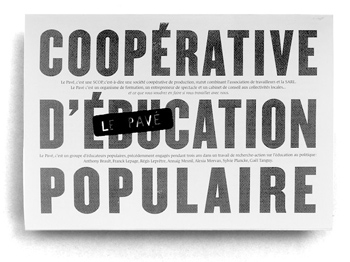

Une « association de travailleurs propriétaires de leur moyen de production »

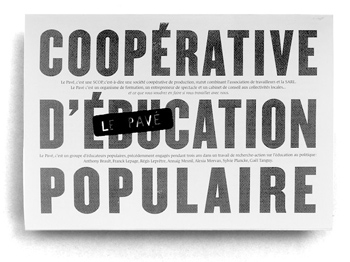

Ils ont donc quitté leur emploi de « cultivateur de fumier culturel » pour aller vers autre chose. Franck Lepage et Gaël Tanguy, deux d’entre eux, racontent : « On voulait être libre de faire vraiment de l’éducation populaire. » D’où la décision d’abandonner ce mode associatif où « s’expérimentent aujourd’hui toutes les réformes du capitalisme » : flexibilité, emplois précaires, implication des travailleurs dans leur propre exploitation. Les grosses associations, expliquent-ils, sont devenues des entreprises comme les autres avec exigence de profit et pression maximale sur les salaires. « En cherchant d’autres formes d’organisation, on est tombé sur une invention d’ouvriers du XIXe siècle : la Société coopérative ouvrière de production (Scop). » Banco.

Une Scop induit quelques principes : égalité de salaires, pas de hiérarchie, refus de la spécialisation. Quant au responsable de la coopérative ouvrière, qui remplace le patron, il est élu démocratiquement par les autres membres, et peut être révoqué à tout moment. Histoire d’aller au fond des choses, les six aventuriers ont ajouté quelques contraintes supplémentaires : le refus des subventions publiques, « pour garder la liberté de parole », et l’interdiction de l’intéressement et des dividendes. Pour parfaire le tout, ils ont mis en place un « soviet », chargé de prendre les décision dans la coopérative : « Historiquement, c’est bien comme ça qu’on appelle un conseil de travailleurs, non ? »

Leur Scop a officiellement été créée en 2007 - avec un nom approprié : Le Pavé. Restait à passer à la pratique. Pas toujours simple : « C’est sympa mais v’la le bordel ! Vu qu’on discute de tout, il faut trois heures pour décider d’acheter un taille crayon... », rigole Gaël Tanguy. « On a aussi mis en place la coopérativité : on travaille toujours en binômes, mais du coup on coûte deux fois plus cher. » Ironie de la chose : même eux doivent finalement « vendre » leur activité, car c’est aussi ce qui les fait vivre.

Au sein de la Scop, les tâches sont au maximum interchangeables : tout le monde fait donc un peu de tout : administratif, formation, spectacle. Surtout, tout le monde gagne la même chose, « c’est à dire pas grand chose ». Qu’importe, ils ont la certitude d’avoir fait le bon choix : « Nous décidons de ce que nous faisons et pendant combien de temps nous le faisons. Nous choisissons quand, où et même pourquoi nous travaillons ». Précieux.

[1]Conférences gesticulées et autres formations à la démocratie directe

L’une des spécialités de la Scop le Pavé est donc la présentation de conférences gesticulées. Attention : « Même s’il y a des personnes sur une scène devant un public, ce n’est pas du théâtre, encore moins de la culture », précise Franck Lepage. Tous les spectacles proposés – il en existe douze, autant de contes politiques portant sur l’école, le travail, le féminisme ou l’écologie – s’intitulent donc « Incultures », avec cette ambition de mettre en scène « une rencontre entre les savoirs chauds et les savoirs froids ». Soit d’un côté, leur vécu propre, leur histoire, et de l’autre côté les savoirs universitaires : « Une conférence gesticulée, c’est finalement une théorie incarnée. »

S’y ajoute un troisième ingrédient : l’humour. La meilleure manière de faire comprendre à tous des théories complexes. Exemple : « Moraliser le capitalisme, ça veut dire que vous êtes dans la jungle, que vous voyez approcher un tigre vers vous et que vous lui dites : couché kiki ! » C’est tout de suite plus clair « et ça change tout, s’enthousiasme Franck, c’est comme si un professeur se mettait à parler de sa vie pour faire son cours ! » Sauf que ce cours-là est politique, au sens large, et qu’il a pour objectif de pousser à l’action collective sous toutes ses formes.

Mais les conférences gesticulées restent une part mineure du travail de la SCOP. L’essentiel de leur activité se mène sur le terrain. Par exemple, avec ces rares collectivités territoriales qui s’essayent à faire participer les habitants : « Au début, ils ont peur, parce que ça renverse totalement la démocratie délégataire. Mais certains jouent le jeu. » Mais aussi avec des militants associatifs, ceux qui n’en peuvent plus de faire de la « gouvernance », de la « citoyenneté » et veulent revenir aux sources de l’éducation populaire : ils les forment à différentes techniques de démocratie directe. « Prenons un truc tout simple dans une réunion de coordination : tu interdis à quiconque de prendre la parole plus d’une fois. C’est efficace : le responsable fait son truc, mais les autres peuvent ensuite plus facilement dire ce qu’ils ont sur le cœur sans craindre de se faire descendre. » Autre exemple : « On interdit toute forme de présentation. D’abord ça prend une plombe pour rien, et puis quand tu n’as plus les formules façon ’moi je travaille à la CAF, moi à la jeunesse et aux sports, moi je suis rien’, tu rééquilibre un peu les rapports de pouvoir. »

Ne pas grandir, se multiplier

Tout allait très bien jusqu’à cette « grave erreur », explique Franck : « En septembre 2010, au début de la mobilisation contre la réforme des retraites, on s’est dit que ce serait bien de mettre sur Internet un extrait du spectacle, pour parler de l’enjeu du combat. » Problème : la vidéo a eu énormément de succès. Résultat : la petite coopérative bretonne est depuis assaillie de demandes « toutes plus intéressantes les unes que les autres », qu’elle est obligée de refuser. Que faire ? Embaucher de nouveaux salariés ? Une mauvaise idée, selon Franck : « On sait pertinemment que si on augmente le nombre de membres de la Scop, on ne se croisera plus et on ne saura plus ce que font les uns et les autres. Notre travail deviendra une usine à gaz et la dynamique qu’on a crée à six mourra d’elle-même. »

Ils ont finalement trouvé : plutôt que de grossir, ils vont essaimer. « L’idée est que se créent un peu partout en France des coopératives d’éducation populaire qui pourront faire le même travail que nous, en répondant aux demandes locales. Il faut que ceux qui nous proposent de venir les voir fassent eux-mêmes le travail. » Depuis, les membres de la Scop organisent des sessions de formations pour tous ceux qui voudraient se lancer dans une telle aventure. Et petit à petit, des coopératives d’éducation populaire similaires voient le jour - à Tours, à Grenoble ou à Toulouse. En faisant bien attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs : « Le but est de construire un petit groupe avec qui ça marche et avec qui ça puisse tenir sur la durée, explique Katia, de Toulouse.Ça ne sert à rien de partir bille en tête s’il n’y a pas une vraie dynamique. » Quant à Franck Lepage, il a une jolie idée en forme de rêve : « Imagine, dans dix ans il y aura peut-être des centaines de Scop d’éducation populaire dans tout le pays ! En les balançant ensemble dans la gueule des puissants, on pourra peut être vraiment changer les choses. » Comme un beau pavé dans leur mare.